介護は、いずれ専門職へ

人と人のつながりから

セコムが描く介護の未来

【セコムケアステーションみなと】

※この仕事は募集終了いたしました。ご応募ありがとうございました。

介護の現場は、常に“人と人”がつながることで機能しています。

介護職と利用者、介護職同士、他職種との連携、すべてにおいて有機的なつながりが求められます。

セコムケアステーションみなとでは、情報共有や社内教育、制度づくりに至るまで、すべてにおいて“バトンをつなぐ”ように、人とのつながりを構築。

目指すは、介護職も医師や看護師と同等の専門職として認められる未来です。

実際に現場で働く清水さんを通して、セコムの風土とムード、実際の仕事を見てみましょう。

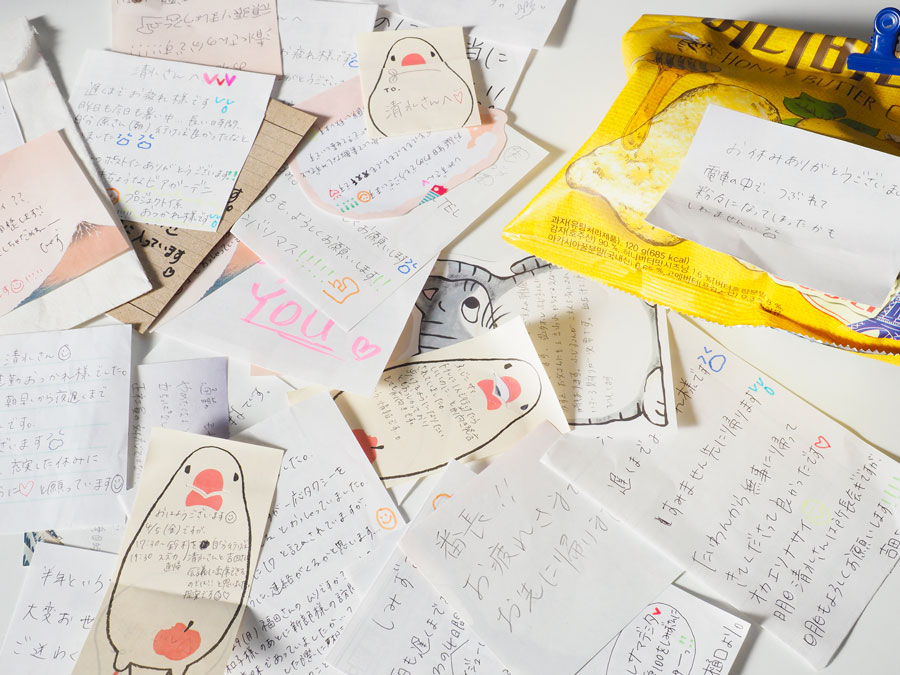

「ちょっと待ってくださいね」そう言って、

“セコムケアステーションみなと”の清水なおみさんは、立ちあがりました。

デスクからファイルを取り出し戻ってくると

付箋やメモがどっさり。

おつかれさまです!

ありがとうございました。

がんばりましょう!などの文字が並んでいます。

「私が外出中で、メンバーが仕事を上がる時に書いてくれたメモです。」

「気持ちが入っているものなので捨てられなくて。私も書きますし、ステーションみなとの文化のひとつになってきました」

スマートフォンでメッセージを送ることにすっかり慣れた今日この頃ですが、こうして手書きの文字をみると、どこかほっとします。

人と人が“つながる”ということを目にすると

なんともいえないあたたかさが、こみあげてきました。

それは、“セコムケアステーションみなと”の中に入った瞬間から実はうすうすと感じていたことです。

「本日はよろしくお願いします。どうぞ」

という声とともに用意されていたのはスリッパでした。

そう、靴を脱ぐのです。

「前々所長が、“土足では落ち着かないから、せめて事務所ぐらいは靴を脱いでリラックスしましょうよ”と始められたことです。」

「体力を使う仕事ですから、とてもありがたいですね。リラックスすると、メンバー同士の会話もたくさん生まれます。」

介護の現場といえば、担当者制が多い中セコムは、チーム制を採用しています。

利用者には“その人によるサービス”ではなく“セコムのサービス”を届け、スタッフたちには、悩みを緩和し、気付きの機会を与えることが狙い。

決して一人で抱え込まず、複数人で関わり合うことによりさらに利用者に寄り添った介護を推し進めています。

「セコムは以前からチーム制による介護を実施しています。」

「導入後に分かったことは、利用者様のことがより理解できたということ。」

「スタッフそれぞれで得意な作業や性格が違いますから、当然、スタッフごとに一人の利用者様の印象も異なってきますね。」

「メンバー同士で話してみると、意外なエピソードが毎日のように出てきます」

確かに、私自身も、とある人からは“毎日楽しそうだね”といわれ別の人からは“マジメだよね”といわれます。

人によって見え方が異なるとも考えられますがひょっとすると“マジメで楽しそう”こそが、私なのかもしれません。

大切なのは、立体的にモノゴトを見ることではないでしょうか。

チーム制には、他にも良い作用があるようです。

「まだ入りたての時期に、いまでもその方がナンバー1だと感じるほど、個性が強い利用者様がおられました。」

「元銀座のママさんで、実力で成功をおさめた方ですから、スタッフをビシビシ教育します。」

「半身マヒになられ、介助が必要になったのですが、それこそゴミ箱の位置が微妙にズレるだけでも、とても怒られました。」

「最も難しかったのは、お風呂の介助です。装具を着けるのですが、一回の入浴で何回も着脱する機会があります。

そして、この装具が着けづらく、きちんと入っていないと痛くなるものでした。」

「見た目にはちゃんと入っていても、実際には入りきっていないケースも。おまけに、入浴は裸ですから、つかむところがなく、体を支えることも困難を極めました。」

「お風呂がスムーズにできるかで、その日の利用者様のご機嫌が大きく変わってしまいます。後のスタッフのためにも失敗はできません。」

「ですから、朝の訪問は緊張の連続でした。当時はいろいろ悩んで周囲に相談したことを、まるで昨日のように思い出します。」

先輩、上司、仲間に相談すること自体は

セコムに関わらず、どの職場でも可能です。

しかし、訪問介護の場合、抱える悩みの内容は、利用者の性格や求められるスキルに対してのことがほとんど。

相談相手に具体的なイメージがなければ、想像の域を出ないアドバイスの山になって逆効果です。

「“あの方はこんなことで喜ばれたよ”“あの方は、こういうことをちゃんとしないと生活がしづらくなるのよ”。」

「相談したことで得たアドバイスは、なるほど!と思える役立つものばかり。ちょっと時間はかかりましたが、途中からほとんど怒られなくなり、最終的には笑顔がたくさん見られました。」

その利用者は、他社のケアサービスでは対応できず、最終的にセコムで介護することになったとのこと。

チーム制だからこそ、利用者の満足を獲得し、スタッフの成長にもつながった、まさに好例といえます。

たくさんの学びの中でも最大のものは

“点でなく線でものごとを見る”ということだったようです。

「訪問介護の現場で最も大切なことは何か。」

「そう聞かれると、私たちは“1時間訪問する場合、利用者様が残りの23時間を快適に暮らせるか”と答えます。」

「この利用者様からは特に、この大切さを学ばせていただきました。たとえば洗濯ですが、最も時間が必要な作業です。だから、訪問したらまず中身をチェックして真っ先に回します。もし気付かずに残してしまうと、次のスタッフの自由度が減り、最終的に利用者様の暮らしに影響が出てしまうから。」

ただただチーム制を導入した場合のデメリットは、何よりも作業や情報が分断されてしまうこと。

セコムの場合は、スタッフのマインドや事務所の環境を整えることで、まるでバトンを手渡すかのように作業からささいな会話に至るまで、

きっちりと情報共有し先手先手で作業を進めることから

“点を線にする介護”を実現しています。

ふと、気になったことがあります。

なぜ、清水さんは、この道に入ることにしたのでしょうか。

「福祉系の大学に通っていたのですが、その当時から、在宅支援を強く意識していました。理由は、私自身が在宅で人生を終えたいと考えたからです。」

「大学時代に訪問入浴のアルバイトをしている時に、利用者様がとても喜んでおられたことが大きいですね。」

「“こんなにうれしいことはない”“とてもよくしてもらって”という言葉をかけていただき、私も年老いたら在宅で暮らしたいなと決意が固まりました。

ですから、就職活動は訪問介護のジャンルに絞りました。」

ご自身でも、「珍しいかもしれません」と話されましたが、半世紀以上先の人生を考えての就職だったようです。

続いて、なぜ数ある事業者の中でもセコムだったのでしょうか。

「就職活動で実際にここを訪問してみて、とても楽しそうに働いている職場だったからです。」

「大学2年生の時に、福祉就職フェアというポスターが貼っていたのですが、たまたま先輩がセコムで働いていたこともあり、見学させてもらいました。」

「笑顔は仕事も職場もすべて表すと思うのです。入ってみても、実際にそのとおりでした。」

清水さんも含め、誰しもが新人の時代があります。

どのようにして、一人前になっていくのでしょうか。

「一般的な話としては、同行訪問を通じて少しずつ仕事を覚えます。でも、セコムの場合は、チーム制なのでフィードバックの密度が違いますね。」

「先ほどの元銀座のママさんの話もそうですが、周囲が具体的に利用者様を知っているからこそ、何でも周囲に相談できます。

悩み相談だけではなく、自身のスキルアップも会話を通じて行うことができます。」

会話の素晴らしいところは、何でも共有できること。

悩み解決やスキルアップもそうですが、利用者にとっても、スタッフ同士の会話はうれしいものだそうです。

「先日とある利用者様が、歩けるようになり、トイレにもご自身で行けるようになりました。」

「おむつだったのが、介助してポータブルに行けるようになり、介助なしで行けるように。そして、車いすでトイレに行き始め、ついには歩いてトイレに行けるようになりました。」

たいていの成功は、裏方の尽力があってのもの。

どのようにして、利用者様をサポートし、トイレに行けるまでになったのでしょうか?

「まずは、気持ちが大切でした。」

「あまりにもトイレ掃除が続いたら、どんな気分になるでしょう。ひょっとすると、ポジティブではない思考回路になってしまうかもしれません。でも、私たちは違いました。」

「事務所で休憩しているときに、誰からともなく“あの利用者様がトイレ歩いて行けるように、ぜひ、がんばりましょう”という発言が出て、みんなで“そこだよね、目標は”と意識を共有することができたのです。」

「こうなると、トイレ掃除が…なんて、もう誰も考えません。むしろ、何度でもきれいにしてがんばってもらうことがやりがいになっていました」

人は、目標を持つと輝いて仕事ができます。

人は、“私”をよく知る人と仕事をすると成長します。

そして、楽しく笑顔の職場へ変わっていきます。

“セコムケアステーションみなと”を知るカギとなっているのが、チーム制での介護。

そして、たくさんの会話が生まれるようにする工夫の数々。

歴代所長が残した数々の変革がしっかりといまに受け継がれて進化し続けていることが、魅力を生み出す源だと気付きました。

清水さんは、“先輩所長が靴を脱ぐ事業所にしてくれた”と話されました。

ぜひ、ご本人からもお話しを聞いてみましょう。

セコム医療システム株式会社の担当課長、倉井さんです。

「先ほど話した清水は、私が前々所長のときに入社したスタッフです。もう12年前になるでしょうか。元気で、とてもよく動くことが特徴です。」

「実は、今回は現場でのことを話してもらいましたが、彼女は実はここの所長で、プレイングマネージャーなんです。」

清水さんが見せてくれた付箋やメモを思い出す。

そうか、実は彼女はスタッフからとても慕われている所長さんだったんだ。

「これは“セコムケアステーションみなと”の文化ですと話しましたが、あれは彼女が所長になってからのもの。人望がとても厚い証拠ですね」

いま機能しているさまざまな“セコムケアステーションみなと”の文化。

その成長の過程は、年々積み重ねられたものだそうです。

「私が所長になった時は、マインドの一致と、事業所のサービスの品質をとにかく上げることに注力しました。」

「理念を理解できるメンバーで1チームをきちんと稼働させることから、地域での評価を獲得。さらに人も育て、介護の品質も向上させようとしていた矢先に、異動することになってしまったのです。」

「次の所長の代になると、全メンバーにも、ミッションや動機付けを行うことに成功しました。事業所が完全に機能するような形になり、全員が仕事を楽しめる職場となったのです。」

「仲間としてとても誇らしく思うとともに、ちょっとヤキモチを焼きました。」

「メンバーとの関係を有機的で緊密なものにした清水にも焼いています。

二人がすごい仕事をやってくれたおかげで、現在の“ここ”があるのですから。」

インターネットという誰もが見られる場所で

“ヤキモチ”って書いてもいいですか?と聞くと、

“どうぞ”と笑顔で答えてくれた倉井さん。

上司が部下にジェラシーを感じていたことを公表するなんて、

本当に信頼し合っているからこそできることですね。

よく聞く話では、新しく着任した役職の人の中には、

前任者の否定から入る人もいるそうです。

しかし、セコムケアステーションみなとの場合は、真逆。

所長交代においても、バトンをつなぐように、前任者の思いを受け継ぎ、

整えられていた環境を活かして、もう一段上のステージに上がることに成功していました。

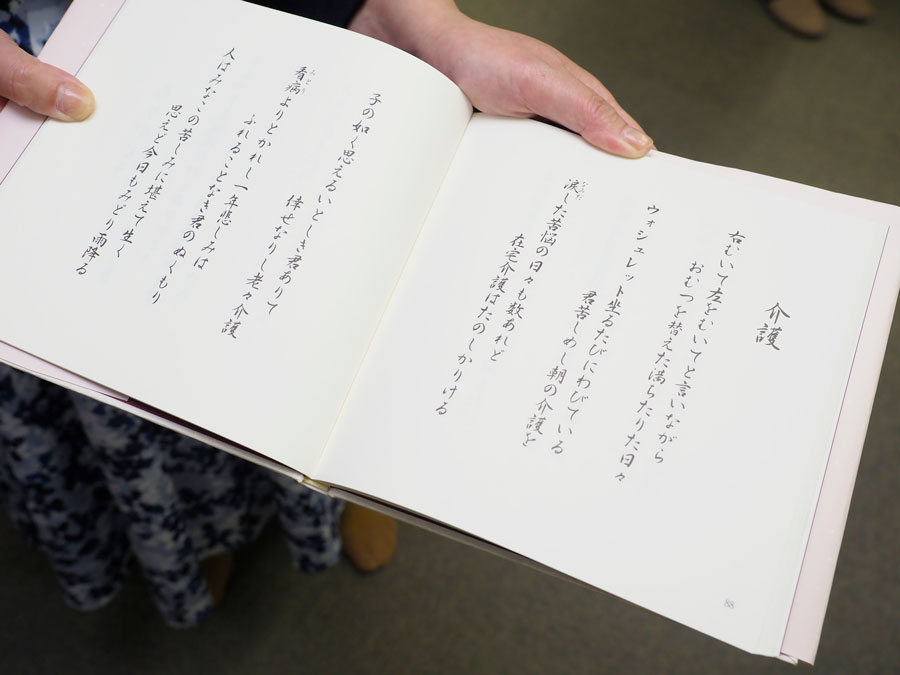

事務所を見学させていただいているときに、

さまざまな試みが実を結んだ結晶ともいえるものを見つけました。

とある利用者がお亡くなりになられた後に、

とある利用者がお亡くなりになられた後に、

生前つくっていた詩をご家族がまとめ、自費出版された詩集とのことです。

巻末には、関わった人々すべての名前が記載され、

その中には、セコムケアステーションみなとのチームメンバーの名前もありました。

バトンをつなぎ続けて、サービスや組織を向上させている姿を日々、見て、体感している利用者からの無言の「ありがとう」は、いまもスタッフの心の中に住み続けているそうです。

元訪問看護師で、介護の道も歩んだ倉井さんには、理想とする介護職の未来があるそうです。

「セコムが目指すものは、“介護のプロを育てる”ということです。」

「セコムが目指すものは、“介護のプロを育てる”ということです。」

「私が看護師の資格を取った時代には、学位が取れる大学と短大が日本で5箇所しかありませんでした。そして、看護は診療の補助という位置付けでした。」

「しかし、時代は移り変わり、いまでは全都道府県に学位が取れる学校があり、看護師の地位も向上しています。」

「私は、介護職も医師や看護師と肩を並べられる価値ある仕事と考えていますので、かつて看護師が歩んだ道を介護職にもたどってほしいのです。」

介護職が、アカデミックなエビデンスに基づき、自らのスキルを発揮する。

その時代の到来に向けて、すでにセコムは動きだしていました。

「セコムケアステーションみなとは開設18年目の事業所で、所長も何回か交代しています。」

「しかしその都度、歴代の所長のマインドは確実に受け継がれ、バージョンアップを繰り返しています。」

伝統の分野では、家督を継いで、現頭首は何代目という世界があります。

とても特殊なものに感じていましたが、実は“受け継ぐ”ことを意識している企業もまた、文化を残し、受け継ぎ、発展させる存在なのかもしれません。

そのセコムの介護に来てほしい人物像について質問してみました。

「抱え込まない人、他人の責任にしない人で有資格者ですね。それ以外は、条件をほとんど問いません。」

「週1日からの勤務も歓迎します。また、シングルマザーが多い職場ですが、彼女たちのように稼ぐべき理由を持つ人の多くは4週8休で入ってもらっています。子育てや介護など、その人のライフスタイルをできるだけ大事にしたいと思っています。」

「品川は、どこからでも通勤しやすいことも大きな特徴ですね。事務所から駅が見える近さです。」

清水さんがこの職場を選んだ理由。

それは、職員が“楽しそうに働いているから”でした。

介護の仕事にラクはありません。

それでも、笑顔になり、楽しく働けるのは、なぜでしょう。

答えは、バトンをつなぐという行為そのものが、前進や向上を意味するからではないでしょうか。

昨日よりも今日、今日よりも明日。

きっと良い未来を信じて、楽しく笑顔で働ける環境が、セコムケアステーションみなとに、確かに存在しています。